性心理障礙 性變態 性倒錯 性欲錯亂癥

性心理障礙 性變態 性倒錯 性欲錯亂癥百科

性心理障礙(psychosexualdisorder)泛指以兩性行為的心理和行為明顯偏離正常,並以這類性偏離作為性興奮、性滿足的主要或唯一方式為主要特征的一組精神障礙.

性心理障礙 性變態 性倒錯 性欲錯亂癥

性心理障礙 性變態 性倒錯 性欲錯亂癥病因

(一)發病原因

19世紀早期學者通常把性變態看成是一種先天性異常,人們往往假設性變態具有生物學基礎,但是經歷較長時期研究,雖有若幹有意義的研究結果,迄今對生物學原因不能得到大傢公認的確切證明和結論,目前多數學者普遍認為性變態是通過後天經驗獲得的,多年來在理論探討上以精神分析,精神動力學派理論和行為主義學派理論影響較大.

幾十年的治療實踐和理論檢驗證明,2種學派理論觀點雖對少數病(案)例可以說明解釋,並在治療上有積極作用,但任何一個學派理論都不能信服地解釋和治療多數患者,精神分析理論所強調的戀母情結等論點,主要來源於假設(Gelder,1983;Bluglass,1990),並非基於多數病例實踐的基礎,故近來精神動力學傢已經不再強調戀母情結,轉而強調自我心理防禦機制解釋說明性變態(Abel,1984),行為主義理論主要是將具有某種共同點的特殊療法集合,並非是一種嚴格地完整統一的理論模式,雖然精神動力學理論和行為主義理論模式的基本理論和方法明顯不同,但是近年來對性變態的發生,保持和持久化發展的理論探討,兩派出現彼此接近或一致的論點,目前,有些學者如JonWeger(1980),GeneAbel(1989)等提出瞭整合的理論模式,主張將各種理論加以整合,強調社會文化,傢庭環境,個體社會化等多方面因素,現將當前對病因探討的主要論點分析如下:

1.生物學因素探討

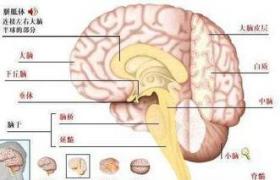

(1)胎兒發育:有人認為Y染色體降低瞭男性胎兒的生長速度,使得基因組的信息需要更多的時間來翻譯,提示出生時男性胎兒不如女性胎兒成熟,這使得男性對大量的致病因素顯得更敏感,更脆弱,男性性心理障礙多見可能與這一因素有關,Ehrhardt(1968),Hawpson(1960)在實驗動物獼猴中發現不滿1個月的雌性獼猴胎兒血中雄激素(androgen)可使胎兒雄性化,如果此時缺乏雄激素則有產生雌性化表現型(femalephenotype)的趨勢,但是這一假說在人類胎兒激素上並未能證實.

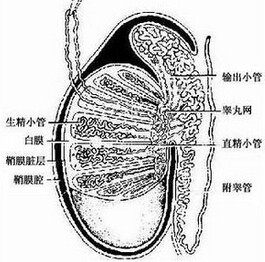

(2)腦發育因素:人的大腦和性器官的性分化具有自發的向女性化發展的傾向,當男性胎兒睪丸分泌大量睪酮後才能誘導大腦和性器官的性分化向男性發展,因此男性性分化過程較女性困難,發生問題的機會相應升高,有人還提出性變態患者血漿睪酮(睪丸酮,testosterone)異常,但也未能為以後驗證得以證明.

(3)腦結構功能受損:學者們註意到顳葉可致戀物癖(Epstein,1961),異性裝扮癖(Daries,1960),性施虐癖(Hucker,1988),戀屍癖(Smith等,1978),但都不能在多數病例上加以證實,在酒精中毒時可發現露陰癖(Ellis,1956;Arieff,1942),戀屍癖(Bracenc,1978),在顱腦外傷後產生露陰癖,精神分裂癥,精神發育遲滯,老年性精神病伴發性變態行為的報道都有發現,Roser和Resnick(1988)報道戀屍癖伴發於精神分裂癥和酒精中毒的占11%

2.心理社會因素

(1)精神分析,精神動力學理論:這種理論觀點把性變態看作是正常發育過程中異性戀發展遭受失敗的結果,可能與兒童早期遭受某些心理應激有關,通常是男性,包括戀母情結時的閹割焦慮和分離焦慮,兒童期未能解決的閹割焦慮或分離焦慮,在無意識中持續發生作用,當患者由於當前環境觸發因素作用下,解決現實兩性問題發生挫折或困難,為瞭緩解此種焦慮,心理沖突獲得心理的安寧,應用心理防禦機制,導致退行到兒童早期幼稚的性心理發展階段的狀態,異性戀發展受挫,使得性的生殖功能不能整合為一種成熟的發展方式,即性沖動被固著於不成熟的性心理,行為模式,嬰幼兒3~5歲這一年齡階段男孩具有戀母情結,對異性雙親具有依戀感情,對同性雙親具有排斥傾向,這一階段正常的性心理發展,在於消除孩子對異性雙親的依戀關系,發展對同性雙親的認同,如果此時不能順利地實現此種戀母情結的轉變,而仍過分依戀異性雙親,在以後建立異性戀的成熟兩性關系時,便會產生困難或阻礙.

一般同性戀就被認為是(男童)未滿足與同性雙親認同的一種表現,來源於未解決的陰性戀母情結,露陰癖被認為是對閹割焦慮的一種逆向反應,近年研究有一種趨向是把戀母情結時的閹割焦慮,沖突的泛性論觀點做瞭某些修正,不少學者認為兒童期閹割焦慮可導致攻擊性,如懲罰,軀體損害等,把閹割焦慮,戀母情結,沖突看成是神經癥,性功能,心理障礙的原因之一,分離焦慮是多數學者極為重視,普遍承認的兒童早期重大威脅根源,如母愛剝奪,遭受遺棄,與母親分離,處罰等,均被認為是攻擊性的心理機制,Stoller在1945年就提出性變態行為中,攻擊行為方式如性施虐癖的攻擊性和患者的對異性的仇恨心,被普遍認為是兒童早期受到處罰或遭受恥辱的體驗反應,這點在該病病因,發病的心理機制上有重要意義,法國著名的精神動力學派專傢納什特提出,性受虐癖產生的原因,可追溯到未滿10個月嬰兒時期,由於不具備外化條件,從而轉向人身攻擊,他認為為瞭擺脫罪惡感而進行自我懲罰,是一些心因性疾病如神經癥的較多見的原因,近年不少學者認為性變態表現是服務於對女性(特質)認同,以及對抗女性認同的一種表現.

例如異性裝扮癖就是認同的一種典型表現,露陰癖則是對抗女性(特質)的一種表現,通過露陰行為來顯示本人並非女性,而證明本人在實際上未被閹割,這類患者平時生活中缺少男子氣概,風度,內向,膽怯,不具備男性氣質,他們無意識的焦慮,潛在的內心沖突產生緊張,焦慮,因此通過壓抑作用減輕焦慮,即從一種象征方式(露陰行為)表現瞭出來,患者的露陰行為似乎在說:“看!在這裡證明我確確實實是個男子漢!"(Gelhard,1965),應用置換作用(displacement)解釋戀物癖發病機制者,認為性沖動通過置換作用轉移到不適應客體上如異性所有物上,眷戀物總具有象征意義,象征的作用在於用間接方式表現或代表一種直接而隱晦的動力,“象征在於消除心理上的抑制使想表現又無法表現的概念得以自由表現出來"(ErnestJones),性愛象征范圍很廣,甚至分泌物,排泄物(體臭,糞便,尿)等都可形成眷戀物如遺矢癖(coprolagia),溲溺癖(urolagnia),有的學者認為性施虐癖是把本人對異性的恨和愛的模棱感情轉移到愛人的結果,精神動力學派的理論對瞭解性心理發展時期階段狀況提出瞭重要見解,是有價值的,有重要意義的,但是精神分析理論觀點歸於強調個體發育早期范圍內的經驗在性偏離行為的作用,應該承認兒童的自我,心理基礎隻是一個人一生中的出發點,僅僅以兒童期經驗解釋成年後的成熟人格是遠遠不夠的,而且心理在社會化過程如何發展變化,以什麼形式和如何保留在成年人的心理和行為中至今尚待探討.

(2)行為主義學派理論:蘇聯在1957年就應用條件反射理論解釋戀物癖,提出多數性變態是性興奮偶與無關刺激物,通過條件化機制結合在一起形成性變態行為,Rachman(1966)在一位男性志願實驗者面前反復顯現一種女靴的圖片,緊接著顯現一種易於引起性興奮的婦女圖片,配對重復數次以後,隻出現女靴圖像也產生瞭性興奮,這一實驗提示和證明瞭戀物癖的條件化形成機制,Carlisle和Young(1965)提出瞭形成鞏固的病理條件聯系的原因,他們指出偶然聯系在手淫和性想象的不斷出現乃得以形成強有力的強化,從而牢固地形成病理性聯系,以後DR.Evans(1968)的病例研究證明性變態患者中有79%具有偏離性想象,並對帶有明顯性想象露陰癖的厭惡性條件化治療較沒有性想象的對照組需要更多場次的治療(約較對照組多6倍)才能達到同樣效應,並表明性想象和伴有手淫時間越長治療效果越差,許多學者及治療傢證實和支持上述意見(Marks,1974;Maletzky和Glel,1970;Clang,1970等).

(3)整合理論模式:近年J.Meyer,G.Abel等倡導和發展瞭整合理論模式,認為因素可能是早期生活中的首次性經驗,也可能是對別人性偏離行為的模擬,也可能來自兒童早期的性虐待,由於性問題往往在傢庭和社會中是不能討論的,所以兒童的性偏離行為不能及時與別人討論,得到糾正,或與別人分擔痛苦,得到幫助,如果相反存在負性認知評價常常是不良的性渴求,性想象等反復發生,持續很長時間之後,還可產生內心沖突將產生焦慮,還可能導致某種性心理障礙,在社會化過程中,良好的傢教可引導孩子學會社會期待行為,反之管教失當可能誘發非社會化行為,性變態興趣,想象,一般都開始於兒童早期階段,由於性問題一向在傢庭和社會中往往是不準許討論的,所以兒童的性偏離行為就不能及時與別人討論,得不到及時幫助,糾正或與別人分擔痛苦,往往是不良的性渴求,想象等反復發生持續很長時間以後,才逐漸被覺察,由於反復持久發展已形成根深蒂固的“沉疴"很難以很好糾正,Abel還指出開始時可有罪惡感,但由於不斷性活動的快感強化,即可逐漸改變原有的正確認知和信念,而認為偏離性行為是合情合理的,或認為受害者很可能是同意的或歡迎的

3.病因,發病因素探討由於成因復雜,現僅就主要是心理-社會因素方面,由實際病(案)例出發概括較多見因素如下.

(1)正常的異性戀適應遭受阻撓,挫折:

①較多見的是遭受戀愛挫折,如失戀,單戀,在交異性朋友時痛遭或屢遭失敗,挫折.

②與配偶或異性相互關系(尤其是性關系)困難,不滿意,不融洽等,許多性變態患者對妻子缺乏或沒有滿意的相互關系,常見的是患者在性生活上表現缺乏熱情,興趣,被動性很明顯,有的甚至采取回避或厭倦或恐懼態度,多數患者是性功能障礙患者(陽痿,早泄很多見),有的是與妻子的任何親密接觸上都感到極大的不舒服(Suaith,1990),有的患者是在與婦女的相互關系上長時間缺乏能力,感到困難,有的害怕與婦女交往,多數學者看到患者在正常異性戀已經受到抑制的時候產生性變態,有一些患者可以追查到對異性戀存在厭惡經驗,夫妻間不和睦,妻子患較重軀體疾病,性生活不滿意等都可以導致性偏離行為後果.

(2)存在重大的負性生活事件:在國外文獻和國內案例都曾報道,如商業上的壓力,工作上的失敗,雙親的不良待遇,傢庭壓力,工作上的失敗,分配住房上遭受挫折,人際關系的失敗等所致沮喪,焦慮等.

(3)兒童和少年早期受到傢庭環境中不良因素的作用與影響,兒童早期的不良性刺激或經驗,包括性刺激,性興奮經驗,如雙親與異性子女同睡,同浴,父母的不檢點性行為,形成對兒童的性刺激,性誘惑,兒童,少年遭受成年人的猥褻,雞奸,強奸,過早頻繁手淫習慣等構成性創傷經驗,性挫折;畸形雙親傢庭,即一個專橫跋扈的母親和一個軟弱無能的父親.

(4)社會不良性文化的作用:淫穢,色情物品不僅對觀看者可產生原發性的損害,如保持強烈的性興奮和持續手淫等,還產生繼發性的損害如對性問題的認識,態度,產生特殊效應,如改變對女性的認識,態度上產生消極反應,增加對女性的攻擊性,應用淫穢物品時間越長,性變態持續時間也越長(Abel1981),淫穢物品應用還促進重復性犯罪,Marshall(1988),Caster(1985)的對照組研究報告都指出強奸犯,作弄兒童的性犯罪者多數人較對照的正常無性犯罪青年人明顯多用淫穢物品.

(5)個性因素:兒童少年早期即有特殊性興趣,性偏好,性偏見等,如幼年時即開始對異性萌發特殊的興趣,偏好,如特別喜好衣著愛好,即有異性特有的興趣,或性偏見,如熱愛同性,但對異性直到青春期沒有性吸引力甚至厭煩,如存在對性的卑劣感,罪惡感,恐懼感,把性視為不潔之物的偏見,對性施虐癖的偏見等,國內外多數學者認為任何性變態患者多數人具有突出性格特征,我們看到的國內病(案)例也可以看到類似的結論,即某種性格特征突出的人,更易於產生性變態,多數表現為內向的,怕羞的,安靜少動,不喜交往的人或者還是孤僻的,性格較溫和,和具有女性氣質的,他們缺乏與別人的交往能力,相當數量的男性患者對女性懷有偏見,如當自尊心受到傷害時對女性產生偏見,激起強烈的恨和報復心,但此研究尚不充分,尚不能做出更具體確切結論有待深入探討.

(二)發病機制

1.青少年的逆反心理和異性交往青年人由於交往的擴大,獨立意識增強,常會展現獨立的個性,難以承受教育者的指導和要求,有時會引起其反感,但由於青年人認知事物的思維偏頗,有時會對任何指教(包括正確的指教)都會產生否定的想法,表現出非理性的思維傾向,在現實生活中,表現為青少年對老師,傢長及某些事物處理產生逆反的情緒及行為,尤其在交友,戀愛,婚姻問題上更為突出,例如,異性間的友誼交往,被橫加幹涉指責為早戀,產生逆反心理後,使其交往更加親密和更加隱蔽,逆反心理在某些情況下也存在積極的因素,從求異思維的角度看,是探索科學真理不可缺少的心理因素,如果引導得法,有利於發掘青少年的創造潛力.

2.青春期的心理沖突

(1)生理發育成熟與知識準備不足的沖突:青春期性器官與性功能發育成熟導致青少年性生理,性心理的一系列變化,因此迫切需要瞭解有關知識,但是當前學校及社會在這方面的教育極不充分,造成青少年因性知識的貧乏,青少年的渴望,學校教育的不足,傢長和老師的閃爍其詞,更加深瞭性的神秘感,刺激瞭青少年的好奇心,因此通過傳借讀物等非正常渠道獲得性知識,為各種淫穢制品造成可乘之機.

(2)性需求與性壓抑的沖突:性需求是指生理和心理方面的需求,是性器官及其功能發育成熟和人的本能表現,並隨性器官的成熟和外部環境中各種刺激而被加強,然而人是社會的成員,必然要受到社會道德規范的制約,這種需求和控制之間的矛盾就會形成沖突,如果性驅動沖破瞭理智的防線,便造成性行為的失控,嚴重者便出現性罪錯行為.

(3)對異性愛慕與自我克制的沖突:青少年對異性產生好感和愛慕的傾向,是一種正常的心理需求,但來自傢庭,學校和社會的輿論,往往使其遭受非難,因而給青少年造成很大的壓力,甚至產生自責感.

(4)性角色期待與現實的沖突:青少年往往期待發展成與自己相適應的生理,形體和行為方面的理想特征,但現實與理想總是有一定的差距,尤其以第二性征方面的矛盾更為突出,即不一定能達到俊男,淑女的標準,這種沖突經正確引導,可以使青年男女接受現實,更多地追求內在美,保持心態平衡;否則可能導致心理挫折,甚至心理障礙.

(5)早戀:早戀的年齡界限目前尚無定論,根據我國社會和文化傳統,民族風俗等綜合考慮,一般認為中學生談戀愛應視為早戀,早戀與青少年性意識的出現與性生理成熟有關,這可以使生理,心理和社會條件尚不成熟的少男少女出現早戀問題.

(6)性自慰:用性自慰來代替過去的“手淫"一詞,避免瞭後者的貶義,性自慰是人類心理發育中的一種正常現象,是指以手或某些器具觸摸自己的生殖器,是宣泄性欲的一種正常途徑,性自慰在青少年十分常見,男孩多於女孩,大多數在性自慰後性緊張得到緩解,因此青年人的適當性自慰對健康無害,但是,有相當多的人受不科學的傳統觀念及性知識貧乏的影響,認為性自慰是不道德和不健康的行為,在性自慰後出現自責,恐懼,羞於見人的錯誤想法,並由於心理上的壓力引起軀體不適及自主神經功能紊亂,失眠,厭食等癥狀,值得指出,不良的環境,情緒矛盾常常可導致兒童發生性自慰行為,作為消除焦慮情緒的一種手段,如果父母對兒童的這種行為嚴加懲罰,結果會適得其反,常常會導致更頻繁地撫弄,觸摸自己的生殖器.

3.性心理障礙的病理心理和發病機制從病態心理學角度而言,病態性行為屬於幼年性經歷的再現與延續,以及缺乏排解心理困難和應變能力所致,有的自幼年起病態性行為一直延續至成年,以男性為多,這類人的個性特征是,多數不善於人際溝通,不善於與異性交往,在異性面前表現羞怯,靦腆,這種拘謹的個性會導致對面臨的困難缺乏應變能力,因此,病態性心理的發病條件為幼年性取樂經歷,個性特征及創傷性心理誘因.

4.性身份障礙的發病機制

(1)胚胎發育時性激素的影響:在缺乏胎兒雄激素情況下,男性大腦在性別選擇機制上更容易發生差錯,如果腦中通過激素而接受男性信息的部位發生障礙,在男性軀體裡將會保留女性成分,因而性指向障礙和易性癥的發生男性多於女性,有研究發現女性易性癥者雄激素分泌過多,相關動物實驗提示可能為宮內發育時激素異常所致,使她們中許多人性欲增加或軀體男性化.

(2)“母子結合"學說:母子間接觸自孕期就已開始,並隨著胎兒,嬰兒的成長過程而日益增強,使母親與嬰兒之間建立起一種特殊的密切聯系,母親的形象占據瞭嬰兒的整個心靈,一種女性化傾向就會在嬰兒(無論男女)身上建立起來,這個過程被稱為“母子結合",但是,如果這種接觸太多,太強烈和時間太久,使之對此過分需求,妨礙瞭對父親的認同作用,對男孩來說則會產生不良的影響,造成女性化的開端.

(3)生活環境影響學說:生活環境的影響(社會,傢庭,尤其是父母親的態度)也是造成性身份障礙的原因之一,有人認為,女孩男性變傾向是由於心理上缺乏母親的緣故,出生後的1年中,未曾有過母女親近或身體接觸方式的母女聯系,會造成女嬰的女性認同及女性化過程受阻.

有研究認為,父母促成男孩的女子氣行為(如扮女裝),或對這種行為不加阻攔,通常開始於早年時期,2/3在4歲之前,1/3在6歲之前,包括心理上與母親難以分離,母親過分呵護,不許他跟別的男孩跑跳,打鬧,感情上缺乏一個男性成人角色樣板,男孩長得眉清目秀,使得大人們將其當女孩對待,但病理性女子氣並不都是由於人際間影響所致,女子氣也並不一定都發展成為成人的性別身份障礙,但女子氣男孩發展成性別轉換癥,異裝癥,同性戀的機會較一般人要大得多.

(4)器質性原因造成的性別身份障礙:雌雄同體者沒有被作為一種特定性別(或男或女)而養育,可能出現性別身份障礙,而且在青春期以後才引起註意,醫生應盡量幫助這類患者在解剖上和生理上實現他們自己所希望的性別,行為矯正技術可以改善這種人在性別角色上的社會功能.

5.性偏好障礙病因和發病機制

(1)生物學因素:露陰癥患者腦電圖的構型異常,主要在額部,表現為過度的右額活化(異常激活),視覺認知過程可使之增強.

(2)心理社會學因素:大部分患者都有傢庭,社會環境不良影響及不良性經歷,通常是在兒童或青少年時期性快感體驗與某些物品,異性服飾,異性身體或者不良視覺性誘惑等偶然的接觸相結合,通過條件反射機制或學習機制固定下來,形成瞭對上述情境的強烈的性興奮依賴,從而產生性偏離行為,這一機制的形成可通過反復體驗而獲得,但有時僅一次深刻的印象,就可造成心理上的固定陰影.

部分性施虐癥患者在個人生活中曾遭受過挫折,欺凌或異性的拒絕,侮辱,導致瞭對異性的報復和反抗的心理和行為,有些患者則由於自身的某些缺陷,引起心理上反常的強烈意識,借助於對異性的虐待,發泄其性欲,表現自己的某種權威感,優越感等,是自卑感的過度補償,也有的患者是由於幼年生活中形成的對性關系的錯誤認識,如對文學作品中不正常性行為的模仿和體驗,患者傢庭生活中父親對母親的虐待,對於本病的發生,也有重要影響.

性受虐癥的產生反映瞭患者對被遺棄或被拒絕所產生的恐懼感的變態心理,或者是偶然性興奮得到滿足的行為延續.

6.性指向障礙病因和發病機制1886年以來,人們對同性戀進行瞭大量的研究,迄今為止尚不能證實遺傳,內分泌失調,身體素質等生物學因素與同性戀的關系,比較有說服力的研究主要集中在心理學因素和社會學因素的探討,並認為同性戀是多種因素共同作用的結果.

(1)生物學因素:

①遺傳因素:盡管尚未證實,但是大部分研究者仍然相信可能存在特殊的同性戀基因,但尚不清楚是以單基因形式,還是多基因形式遺傳.

②內分泌因素:有研究認為(女性)男性化是由於依賴於雙氫睪酮的直接作用,阻斷雙氫睪酮形成的黃體酮具有保護女性免受上述激素影響的作用,這種機制異常可能與女性同性戀的形成有關.

(2)心理學因素:同性戀一般被看作是未滿足與異性雙親認同的一種表現,來源於未解決的陰性戀母情結,童年時期過多與異性成人接觸,感染,陶冶瞭過多的異性氣質,影響到個性發育中陽剛,陰柔成分配比,或者傢長出於性別偏愛,給孩子異性裝扮,使孩子出現性別認同障礙與“異性化",長大後容易引發同性戀,另外,在性心理發育中,氣質與性態度對性指向形成的作用也不可低估,某些青春期男女由於異性戀愛受挫,對異性產生泛化的厭憎,因而轉向同性戀的例子也不少見.

(3)社會學因素:在兩性相處比較寬松的社會,同性戀行為較少受到指責,唾罵,使同性戀流行,在難以接觸到異性的場所(如軍隊,監獄),同性戀行為會顯著增多,說明社會人文條件與同性戀的發生是有聯系的,但是受社會因素影響的主要是境遇性同性戀,生活條件改變後,他們很可能會成為異性戀或雙性戀者.

性心理障礙 性變態 性倒錯 性欲錯亂癥

性心理障礙 性變態 性倒錯 性欲錯亂癥症状

性心理障礙的癥狀:

緊張精神障礙恐懼露陰癖性施虐癖性受虐癖異性裝扮癖窒息

一.臨床表現

1.性身份障礙的臨床表現心理上對自身性別的認定與解剖生理上的性別特征恰好相反,持續存在改變本身性別的解剖生理特征以達到轉換性別的強烈願望,其性愛傾向為純粹同性戀,絕大多數為男性,他們厭惡自己的器官,要求手術轉換性別.

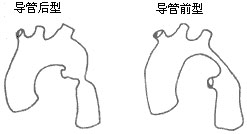

(1)男性性身份障礙:持久和強烈地為自己是男性而痛苦,渴望自己是女性(並非因看到任何文化或社會方面的好處,而希望成為女性),或堅持自己是女性,並專註於女性常規活動,表現為偏愛女性著裝,或強烈渴望參加女性的遊戲或娛樂活動,並拒絕參加男性的常規活動,或者固執地否定自己的男性解剖結構,如斷言將長成女人,明確表示陰莖或睪丸令人厭惡,或認為陰莖或睪丸即將消失或最好沒有.

(2)女性性身份障礙:持久和強烈地因自己是女性而感到痛苦,渴望自己是男性(並非因看到任何文化或社會方面的好處,而希望成為男性),或堅持自己是男性,固執地表明厭惡女裝,並堅持穿男裝,或固執地否定自己的女性解剖結構如明確表示已經有瞭陰莖或即將長出陰莖,或者不願意取蹲位排尿,或明確表示不願意乳房發育,月經來潮.

(3)易性癥:對自身性別的認定與解剖生理上的性別特征呈逆反心理,心理上持續存在厭惡和改變本身性別的解剖,生理特征,以達到轉換性別的強烈願望,並要求變換為異性的解剖,生理特征(如使用手術或異性激素),期望成為異性並被別人接受,其性愛傾向為純粹同性戀.

自幼年即已開始,稱作原發性或真性易性癥,出現在成人期之後的任何階段,由於異裝癥,同性戀,性受虐癥,精神分裂癥等繼發產生的易性癥稱作繼發性易性癥.

同性戀:兩者的性指向都是指向同性的,但易性癥對自己的生物學性別反感,且有改變性別的強烈願望,與性活動或性興奮無關.

異裝癥:異裝癥具有反復沖動性和隱蔽性,平時衣著正常,他們穿戴異性服飾主要是為瞭激起性興奮和獲得性快感.

雙重異裝癥:雙重異裝癥是指個體生活中某一時刻穿著異性服裝,以暫時享受作為異性成員的體驗,但並無永久改變性別的願望,也不打算以外科手術改變性別,在穿著異性服裝時並不伴有性興奮,其性愛指向往往是正常的.

2.性偏好障礙臨床表現

(1)戀物癥(Fetishism):反復出現收集某種異性使用無生命物體的企圖,它受強烈的性欲望與性興奮的聯想所驅使,幾乎僅見於男性,在強烈的性欲和性興奮的聯想驅使下,反復出現通過撫摸,聞嗅異性身體接觸的物品(如乳罩,內褲,絲襪等),並以手淫,或在性交時由自己或要求性對象持此物品,以獲得性滿足,也有部分患者以異性軀體的某部分(如異性的頭發,足趾,腿等)作為性喚起及性滿足的刺激物,戀物癥患者一般並不鐘情於物品的原有主人,而是僅僅對這些物品感興趣,寄托無窮的性想象,對專為刺激生殖器官而設計的用品的愛好,也不屬此診斷.

戀物癥幾乎僅見於男性,常涉及偷竊活動,並可反復出現收集異性使用的某種物品的行為,有時可兼有窺陰癥,多數是異性戀者,患者大多膽怯,通過撫摸聞嗅這類物品,並伴有手淫獲得性滿足,因此所戀物體成瞭性刺激的重要來源或獲得性滿足的基本條件(對刺激生殖器官的性器具的愛好不屬戀物癥),對女性不構成身體的威脅.

(2)異裝癥:也稱戀物性異裝癥,是戀物癥的一種特殊形式,表現對異性衣著特別喜愛,反復出現穿戴異性服飾的強烈欲望,並付諸行動,由此可引起性興奮,其穿戴異性服飾主要是為瞭獲得性興奮,當這種性行為受到抑制時可引起明顯的不安情緒,病人並不要求改變自身性別的解剖生理特征,他們的性欲指向一般仍對異性感興趣,大多數患者在異性戀生活上沒有困難,有的患者隻表現為性欲偏低,本癥幾乎僅見於男性,通常始於5~14歲,並伴有手淫行為.

(3)露陰癥:是一種反復發作或持續存在的傾向,表現為反復出現在陌生異性面前或向公共場合的人群暴露自己的生殖器,以達到引起性興奮的強烈欲望,可伴有性喚起並繼以手淫,但對所選暴露對象並無進一步性活動的要求(與強奸犯以露陰作為性挑逗的一種手段,進而實行強奸行為明顯不同),通常發生在公共場合,並與對方保持安全的距離,部分患者有固定的性關系,但當性關系發生沖突時,露陰的沖動會變得更加強烈,如果目擊者表現出震驚,恐懼或深為所動時,患者的興奮常會增加,大多數患者這一沖動難以控制.

本癥幾乎僅見於男性,一般至少持續半年,大多數發生於青年早期,他們以這種露陰行為,作為緩解性欲的緊張感和取得性滿足並獲得自信的主要或惟一手段,其傢庭生活常不美滿,露陰頻率因人而異,患者個性多存在缺陷,他們缺乏陽剛之氣與自信,大多數不善於人際交往,尤其是和女性的交往,在女性面前表現為靦腆,害羞,拘謹,作風嚴肅,從不和女性開性的玩笑,更沒有過分的舉動,工作認真負責,循規蹈矩.

(4)窺陰癥:反復窺視異性下身,裸體或他人的性活動,以滿足引起性興奮的強烈欲望,可當場手淫或事後回憶窺視景象並手淫,以獲得性滿足,沒有暴露自己的願望,也沒有同受窺視者發生性關系的願望,本癥幾乎僅見於男性,常在15歲前開始,少數可兼有露陰或戀物行為,半數在成年後初次發病,多數沒有異性戀,少數異性戀者,已娶妻生子,但以窺陰等偏離方式作為性滿足的主要或惟一來源,觀看淫穢音像制品,並獲得性的滿足,不屬於此癥.

(5)摩擦癥:男性病人在人多擁擠的場合或乘對方不備之際,伺機以自己的陰莖或身體的某一部分,反復地靠攏異性,接觸和摩擦異性身體的某一部分,以達到性興奮的目的,沒有與摩擦對象性交的要求,也沒有暴露自己生殖器的願望,常伴有露陰癥.

(6)性施虐與性受虐癥:性施虐癥是指反復,強烈的性渴求,性想象,涉及對性愛對象施加心理或軀體性傷害行為的一種性活動的異常偏好,並作為性興奮,性滿足的主要手段,至少持續半年時間,其手段為捆綁,引起疼痛和侮辱等,甚至可造成傷殘或死亡,與之相反,性受虐癥是以承受這類傷害或痛苦以獲得性興奮,性滿足,提供這種行為者為性施虐癥,以接受虐待行為來達到性興奮者為性受虐癥,兩者可以單獨存在,也可以並存.

性施虐癥患者男性居多,性格多怯懦,具有性卑劣感,對婦女懷有仇恨心,性受虐癥患者男女均有,女性居多,男性多見於陽痿患者,有的是以受虐待行為作為加強性興奮的刺激物;有的人還通過嗅,舔衣服或身體上的污物(如尿液,糞便)以取得性快感,女性多為癔癥性人格障礙者,通過這類“象征"的行為方式,以克服或抵消其在性方面的罪惡感情,受虐的行為方式常為針刺/切割乳房,捆綁身體,勒頸部等.

(7)混合型性偏好障礙:最常見的組合是戀物癥,易裝癥及施虐-受虐癥,應根據對性偏愛的不同類型,以及對個人的重要性依次列出各種並列的亞型.

3.性指向障礙臨床表現

(1)同性戀(Homosexuality):指正常生活條件下,從少年時期就開始對同性成員持續表現性愛傾向,包括思想,感情及性愛行為,對異性雖可有正常的性行為,但性愛傾向明顯減弱或缺乏,因此難以建立和維持與異性成員的婚姻關系,男性同性戀者偏重於性樂趣的追求,女性同性戀者偏重於情感的追求,對同性持續表現性愛傾向,同時對異性毫無性愛傾向者稱素質性同性戀(真性同性戀),素質性同性戀的被動一方有矯治成功的可能性,而主動的一方矯治成功的可能性很小.

(2)雙性戀:指在正常生活條件下,從少年時期就開始對同性和異性兩種成員均持續表現性愛的迷戀傾向,包括思想,感情及性愛行為,因此難以建立和維持和諧的婚姻關系.

男性同性戀者偏重於性樂趣的追求,性夥伴關系一般持續時間不長,中年期後較難獲取性夥伴,因此難以維持關系,女性同性戀者偏重於情感的追求,常可形成曠日持久的同性戀關系,多數女性同性戀者在她們生活的某個時候,可從事異性戀活動,並由此取得少量性滿足,有些還可與異性結婚.

某些特殊性行為可使性對象遭受傷害,或者患者本人也為這種行為感到痛苦,或蒙受其害,就應判斷為異常,即使是婚內性行為,如長時間反復,持續發生的一種極端變異方式的性行為,即使當事人不厭惡,也應視為異常.

性心理障礙 性變態 性倒錯 性欲錯亂癥

性心理障礙 性變態 性倒錯 性欲錯亂癥检查

性心理障礙的癥狀:

緊張精神障礙恐懼露陰癖性施虐癖性受虐癖異性裝扮癖窒息

一.臨床表現

1.性身份障礙的臨床表現心理上對自身性別的認定與解剖生理上的性別特征恰好相反,持續存在改變本身性別的解剖生理特征以達到轉換性別的強烈願望,其性愛傾向為純粹同性戀,絕大多數為男性,他們厭惡自己的器官,要求手術轉換性別.

(1)男性性身份障礙:持久和強烈地為自己是男性而痛苦,渴望自己是女性(並非因看到任何文化或社會方面的好處,而希望成為女性),或堅持自己是女性,並專註於女性常規活動,表現為偏愛女性著裝,或強烈渴望參加女性的遊戲或娛樂活動,並拒絕參加男性的常規活動,或者固執地否定自己的男性解剖結構,如斷言將長成女人,明確表示陰莖或睪丸令人厭惡,或認為陰莖或睪丸即將消失或最好沒有.

(2)女性性身份障礙:持久和強烈地因自己是女性而感到痛苦,渴望自己是男性(並非因看到任何文化或社會方面的好處,而希望成為男性),或堅持自己是男性,固執地表明厭惡女裝,並堅持穿男裝,或固執地否定自己的女性解剖結構如明確表示已經有瞭陰莖或即將長出陰莖,或者不願意取蹲位排尿,或明確表示不願意乳房發育,月經來潮.

(3)易性癥:對自身性別的認定與解剖生理上的性別特征呈逆反心理,心理上持續存在厭惡和改變本身性別的解剖,生理特征,以達到轉換性別的強烈願望,並要求變換為異性的解剖,生理特征(如使用手術或異性激素),期望成為異性並被別人接受,其性愛傾向為純粹同性戀.

自幼年即已開始,稱作原發性或真性易性癥,出現在成人期之後的任何階段,由於異裝癥,同性戀,性受虐癥,精神分裂癥等繼發產生的易性癥稱作繼發性易性癥.

同性戀:兩者的性指向都是指向同性的,但易性癥對自己的生物學性別反感,且有改變性別的強烈願望,與性活動或性興奮無關.

異裝癥:異裝癥具有反復沖動性和隱蔽性,平時衣著正常,他們穿戴異性服飾主要是為瞭激起性興奮和獲得性快感.

雙重異裝癥:雙重異裝癥是指個體生活中某一時刻穿著異性服裝,以暫時享受作為異性成員的體驗,但並無永久改變性別的願望,也不打算以外科手術改變性別,在穿著異性服裝時並不伴有性興奮,其性愛指向往往是正常的.

2.性偏好障礙臨床表現

(1)戀物癥(Fetishism):反復出現收集某種異性使用無生命物體的企圖,它受強烈的性欲望與性興奮的聯想所驅使,幾乎僅見於男性,在強烈的性欲和性興奮的聯想驅使下,反復出現通過撫摸,聞嗅異性身體接觸的物品(如乳罩,內褲,絲襪等),並以手淫,或在性交時由自己或要求性對象持此物品,以獲得性滿足,也有部分患者以異性軀體的某部分(如異性的頭發,足趾,腿等)作為性喚起及性滿足的刺激物,戀物癥患者一般並不鐘情於物品的原有主人,而是僅僅對這些物品感興趣,寄托無窮的性想象,對專為刺激生殖器官而設計的用品的愛好,也不屬此診斷.

戀物癥幾乎僅見於男性,常涉及偷竊活動,並可反復出現收集異性使用的某種物品的行為,有時可兼有窺陰癥,多數是異性戀者,患者大多膽怯,通過撫摸聞嗅這類物品,並伴有手淫獲得性滿足,因此所戀物體成瞭性刺激的重要來源或獲得性滿足的基本條件(對刺激生殖器官的性器具的愛好不屬戀物癥),對女性不構成身體的威脅.

(2)異裝癥:也稱戀物性異裝癥,是戀物癥的一種特殊形式,表現對異性衣著特別喜愛,反復出現穿戴異性服飾的強烈欲望,並付諸行動,由此可引起性興奮,其穿戴異性服飾主要是為瞭獲得性興奮,當這種性行為受到抑制時可引起明顯的不安情緒,病人並不要求改變自身性別的解剖生理特征,他們的性欲指向一般仍對異性感興趣,大多數患者在異性戀生活上沒有困難,有的患者隻表現為性欲偏低,本癥幾乎僅見於男性,通常始於5~14歲,並伴有手淫行為.

(3)露陰癥:是一種反復發作或持續存在的傾向,表現為反復出現在陌生異性面前或向公共場合的人群暴露自己的生殖器,以達到引起性興奮的強烈欲望,可伴有性喚起並繼以手淫,但對所選暴露對象並無進一步性活動的要求(與強奸犯以露陰作為性挑逗的一種手段,進而實行強奸行為明顯不同),通常發生在公共場合,並與對方保持安全的距離,部分患者有固定的性關系,但當性關系發生沖突時,露陰的沖動會變得更加強烈,如果目擊者表現出震驚,恐懼或深為所動時,患者的興奮常會增加,大多數患者這一沖動難以控制.

本癥幾乎僅見於男性,一般至少持續半年,大多數發生於青年早期,他們以這種露陰行為,作為緩解性欲的緊張感和取得性滿足並獲得自信的主要或惟一手段,其傢庭生活常不美滿,露陰頻率因人而異,患者個性多存在缺陷,他們缺乏陽剛之氣與自信,大多數不善於人際交往,尤其是和女性的交往,在女性面前表現為靦腆,害羞,拘謹,作風嚴肅,從不和女性開性的玩笑,更沒有過分的舉動,工作認真負責,循規蹈矩.

(4)窺陰癥:反復窺視異性下身,裸體或他人的性活動,以滿足引起性興奮的強烈欲望,可當場手淫或事後回憶窺視景象並手淫,以獲得性滿足,沒有暴露自己的願望,也沒有同受窺視者發生性關系的願望,本癥幾乎僅見於男性,常在15歲前開始,少數可兼有露陰或戀物行為,半數在成年後初次發病,多數沒有異性戀,少數異性戀者,已娶妻生子,但以窺陰等偏離方式作為性滿足的主要或惟一來源,觀看淫穢音像制品,並獲得性的滿足,不屬於此癥.

(5)摩擦癥:男性病人在人多擁擠的場合或乘對方不備之際,伺機以自己的陰莖或身體的某一部分,反復地靠攏異性,接觸和摩擦異性身體的某一部分,以達到性興奮的目的,沒有與摩擦對象性交的要求,也沒有暴露自己生殖器的願望,常伴有露陰癥.

(6)性施虐與性受虐癥:性施虐癥是指反復,強烈的性渴求,性想象,涉及對性愛對象施加心理或軀體性傷害行為的一種性活動的異常偏好,並作為性興奮,性滿足的主要手段,至少持續半年時間,其手段為捆綁,引起疼痛和侮辱等,甚至可造成傷殘或死亡,與之相反,性受虐癥是以承受這類傷害或痛苦以獲得性興奮,性滿足,提供這種行為者為性施虐癥,以接受虐待行為來達到性興奮者為性受虐癥,兩者可以單獨存在,也可以並存.

性施虐癥患者男性居多,性格多怯懦,具有性卑劣感,對婦女懷有仇恨心,性受虐癥患者男女均有,女性居多,男性多見於陽痿患者,有的是以受虐待行為作為加強性興奮的刺激物;有的人還通過嗅,舔衣服或身體上的污物(如尿液,糞便)以取得性快感,女性多為癔癥性人格障礙者,通過這類“象征"的行為方式,以克服或抵消其在性方面的罪惡感情,受虐的行為方式常為針刺/切割乳房,捆綁身體,勒頸部等.

(7)混合型性偏好障礙:最常見的組合是戀物癥,易裝癥及施虐-受虐癥,應根據對性偏愛的不同類型,以及對個人的重要性依次列出各種並列的亞型.

3.性指向障礙臨床表現

(1)同性戀(Homosexuality):指正常生活條件下,從少年時期就開始對同性成員持續表現性愛傾向,包括思想,感情及性愛行為,對異性雖可有正常的性行為,但性愛傾向明顯減弱或缺乏,因此難以建立和維持與異性成員的婚姻關系,男性同性戀者偏重於性樂趣的追求,女性同性戀者偏重於情感的追求,對同性持續表現性愛傾向,同時對異性毫無性愛傾向者稱素質性同性戀(真性同性戀),素質性同性戀的被動一方有矯治成功的可能性,而主動的一方矯治成功的可能性很小.

(2)雙性戀:指在正常生活條件下,從少年時期就開始對同性和異性兩種成員均持續表現性愛的迷戀傾向,包括思想,感情及性愛行為,因此難以建立和維持和諧的婚姻關系.

男性同性戀者偏重於性樂趣的追求,性夥伴關系一般持續時間不長,中年期後較難獲取性夥伴,因此難以維持關系,女性同性戀者偏重於情感的追求,常可形成曠日持久的同性戀關系,多數女性同性戀者在她們生活的某個時候,可從事異性戀活動,並由此取得少量性滿足,有些還可與異性結婚.

某些特殊性行為可使性對象遭受傷害,或者患者本人也為這種行為感到痛苦,或蒙受其害,就應判斷為異常,即使是婚內性行為,如長時間反復,持續發生的一種極端變異方式的性行為,即使當事人不厭惡,也應視為異常.

性心理障礙 性變態 性倒錯 性欲錯亂癥预防

正確的性教育是預防的最重要的社會措施,性教育必須從兒童開始,父母既不能對孩子的性發育進行放縱和誘惑,也不能對孩子進行性禁忌和性封閉;既不能讓孩子接觸色情事物,也不能使其對性產生恐懼和罪惡感或其他不良印象,並予以適當的引導和科學的解釋.

1.性心理教育目前青少年時期的性心理教育工作已逐步開展,但對其重視的力度依然不夠,根據目前國內有關該問題的教育趨向,提出如下幾點意見.

(1)兒童期性別角色教育:角色是社會在文化與個人關系中產生的,是與某一特定位置有關聯的行為模式,自古以來,由於男女不同性別構成的特殊性,使不同的民族,文化,風俗對男女性別角色都逐漸形成特殊的行為模式,如男女著裝,婚姻,性心理,性行為和性道德都有特定的規范,性別錯扮(因傢庭長者對子女錯誤的異性期盼和裝扮)和性別角色行為誤導影響瞭性心理的健康發展,對人的心身健康會造成嚴重的影響,性別角色的健康教育,應從4個方面著手:給予正確的角色期盼和性別角色裝扮,使子女能根據自己的服式,顏色等裝扮來識別性角色;要予以正確的性別角色行為引導,根據兒童性別特點開展有益於性別形成的遊戲活動,註意男女在一定范圍內的行為避忌,不做與該性別角色相悖的事情,從小形成與性別角色相適應的男子漢與姑娘行為;給予相應性別角色的知識教育(性知識,性道德)和心理誘導;傢長要認真扮好自身的性別角色,給子女做好榜樣.

(2)性知識教育:針對不同年齡段青少年,進行有關性生理,性心理,性解剖,戀愛婚姻等方面的知識教育,青少年甚至大學生的性知識目前主要來源於科普書刊和文藝宣傳,極少得到父母及社會的關註和指導,因此,青少年時期性知識教育是至關重要的課題.

(3)性道德教育:性道德是指規定每個人性行為的道德規范,性道德滲透在職業道德,傢庭婚姻道德及社會道德之中,性道德標準應具備自願的原則,無傷原則,愛的原則,具備性道德觀念,可以正確控制生理本能表現出的性要求,而不造成對他人的騷擾和對社會的不良影響;可以使自己的戀愛及以後的傢庭組成沿著健康,美好的方向發展,性道德教育應貫穿於青少年時期品德教育之中,具有高尚品德及情操的青年人,一定會有正確的性道德觀念.

當發現孩子的某些性偏離傾向有頻發或固定趨勢時,應及時處理,此時態度要嚴厲,必要時可請心理醫生協助處理,經過耐心的解釋和教育,並結合環境調整,其異常性行為可得到完全糾正.

2.性身份障礙的預防

(1)建立恰當的母子關系,母嬰接觸過程中,既要避免接觸過少,也要避免接觸過分,尤其是男孩,應該為其創造“父子認同"的機會,避免母子間“共生"關系延續過長.

(2)對嬰幼兒進行正確的性身份指定和符合其生物學性別的行為訓練有較重要意義,使每個兒童都有健康合理的傢庭生活,盡量避免某些親子關系紊亂,也有助於防止本病的發生.

(3)註意社會環境的影響.

3.性偏好障礙的預防預防工作應從兒童期開始,大力提倡科學的性教育和性知識的普及,創造合理的異性接觸環境,父母,傢長應註意檢點自己的行為及教養方式,清理整頓文化市場,避免不良文化的誘惑,對於兒童和青少年出現的早期性偏好障礙傾向,應在正面引導的基礎上,鼓勵其積極參加集體活動,建立正常的人際關系.

4.性指向障礙的預防青春期前是預防同性戀的最佳時期,預防要首先弄清兒童的傢庭環境是否容易促使其發育成為同性戀者,以及時發現有同性戀傾向的兒童,對於不能認同自己性別,或不能與同性夥伴建立滿意關系的兒童,要高度註意,對於有同性戀傾向的兒童,傢庭要十分重視,及時處理,不可認為孩子幼小而掉以輕心.